未来をになう子どもたちに、科学の“おもしろさ”や“正しい知識”を伝えたい

NPO法人 科学わくわくクラブ

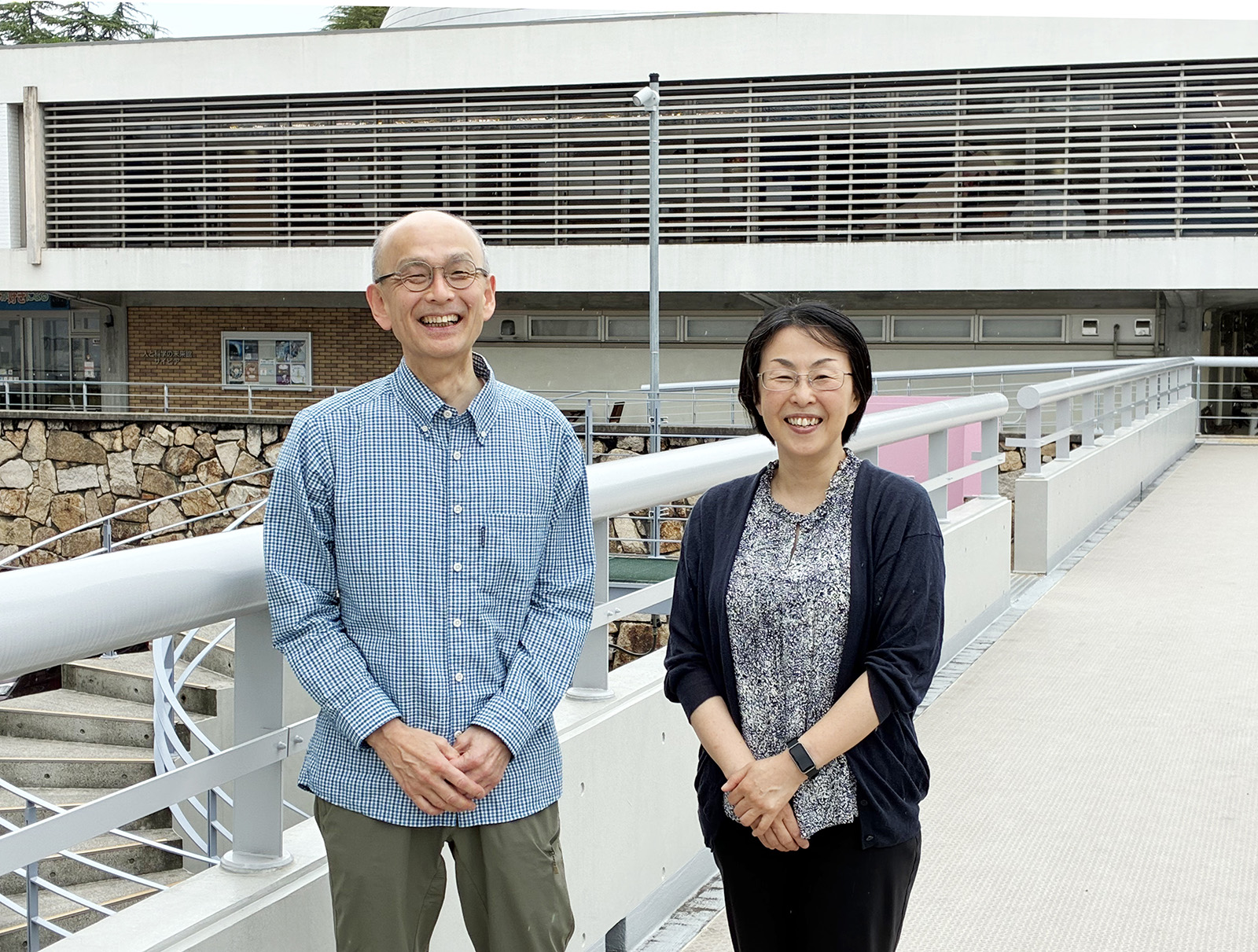

助成を受けた団体が助成金をどのように活用してきたのか、またその活動が地域にどのような影響を与えているのかを取材しました。NPO法人 科学わくわくクラブの理事長 三宅美郷(みやけ みさと)さんと、副理事長の山口雅子(やまぐち まさこ)さんにお話を伺いました。(取材・文/大島 爽)

放送大学(岡山学習センター)

放送大学とは、年齢や学歴を問わず、誰でも学べる生涯学習のための通信制大学です。通信制でありながら、日本全国に学習センターやサテライトスペースが設置されており、対面授業や公開講座などが受けられるほか、学生同士の交流の場も設けられています。

岡山県には、岡山大学津島キャンパス内に「岡山学習センター」があります。カメラや俳句、歴史、科学など、興味や関心に応じて仲間と学び合えるサークル活動も盛んです。

NPO法人 科学わくわくクラブ

NPO法人 科学わくわくクラブは、2024年に設立されました。

放送大学 岡山学習センターに通う有志の学生たちによって、2013年に設立された学生団体「科学わくわくクラブ」の活動の一部を、受け継いでできたNPO法人です。

学生団体としての「科学わくわくクラブ」は、“科学を楽しむこと”を目的とした自主的な研究や学びをしています。科学に関する話題を持ち寄って語り合ったり、実験を企画したりしながら、メンバー同士で交流と探究を深めています。

また、地域の子どもから大人までを対象にした「科学講座」の開催もしていましたが、依頼が増えたことから対外活動に柔軟に対応するために法人化しました。

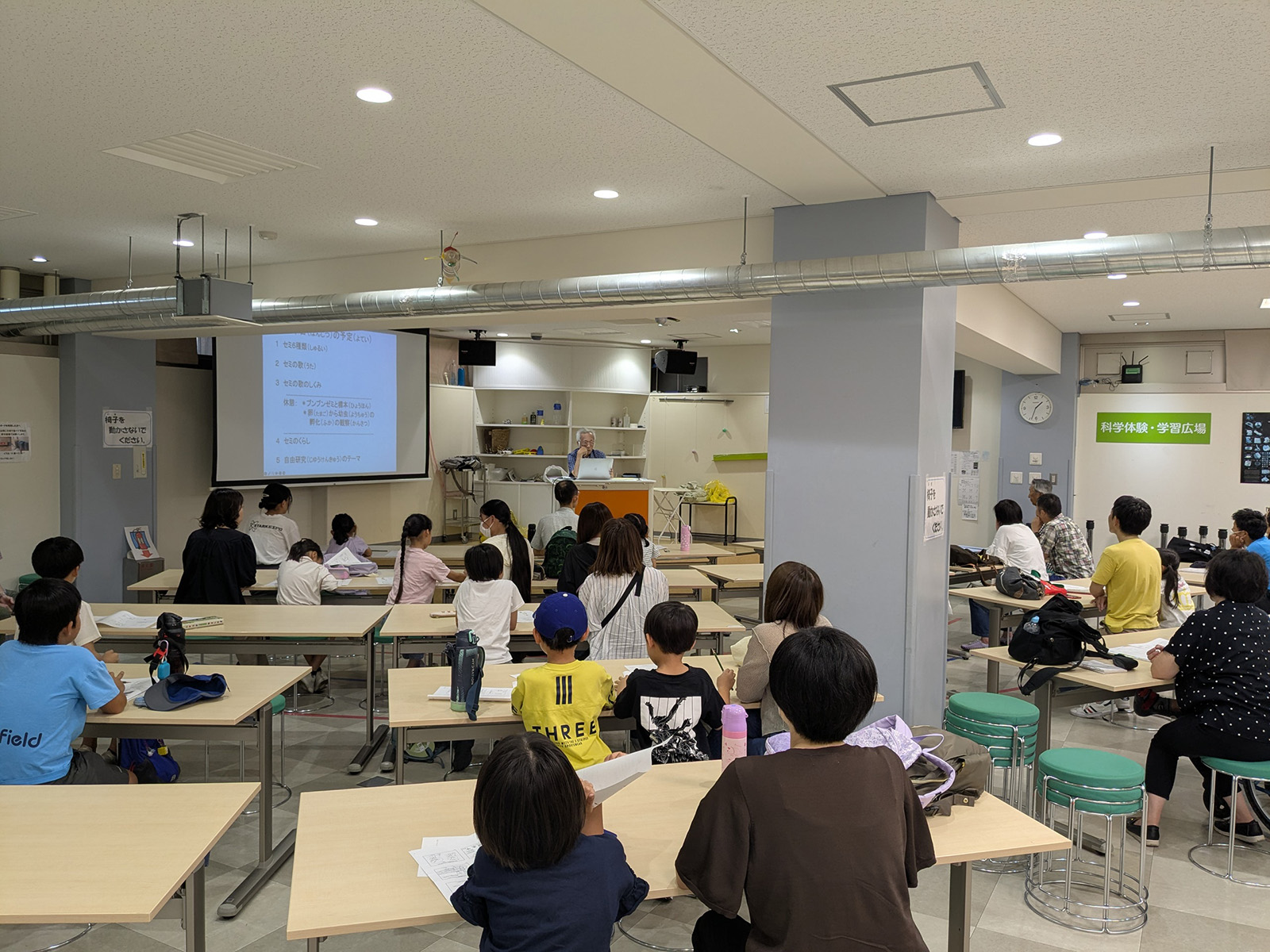

NPO法人 科学わくわくクラブは、科学講座の開催による地域貢献をテーマとしています。近年は岡山・倉敷市内を中心に、年間40回以上の講座を開催しています。

活動を継続・発展させるために法人化を決意

―団体を立ち上げたきっかけを教えてください。

三宅:2021年からこの活動に参加しているので、設立当時のことは伝え聞いた話になりますが、きっかけは2011年の東日本大震災でした。国立研究機関で研究をしていた、学生団体「科学わくわくクラブ」代表の瀬崎勝二(せざき かつじ)さんが、震災を通して「科学や原子力に関わってきた者として、社会に対して何かできることがあるのではないか」と考えるようになったそうです。

その頃、放送大学で一緒に学んでいた仲間たちと話す中で、「子どもたちに正しい科学の知識をしっかり伝えたい」「科学的知識に基づいて冷静に対応できる人を育成したい」との思いが生まれたようです。初期メンバーには大学教授や定年退職後に学んでいる方も多く、「これからの世代のために何か役立ちたい」という意識が強かったと聞いています。

山口: もともと「科学わくわくクラブ」は、科学や理科が好きな仲間が集まり、その分野の話題を自由に語り合ったり、楽しんだりする場でした。「自分たちが楽しむ」ことを目的に参加する人と、「外部に向けて講座を行いたい」という人が混ざっているという感じです。科学好きが集まるサークルであり、その活動の一環として科学講座も行ってきた、というのが法人化するまでの形です。

―2013年の立ち上げから10年超の年月を経て、2024年にNPO法人化されました。法人化した理由はなんでしょうか?

三宅:活動に参加し始めた2021年頃、長年関わってこられた主要メンバーの多くが高齢になっており、「このままでは10年後には活動が大きく縮小しているか、もしくは消滅してしまうかもしれない」という危機感が団体内に広がっていました。私たちがこれまで積み重ねてきた活動を簡単に終わらせてしまうのはもったいない。それなら、世代交代が自然に行われ、活動が長く続いていくような仕組みが必要だという話になったのです。

次の世代にバトンを渡し、活動を継続・発展させていくためにも、より広く開かれた形で運営できるよう、当時代表だった瀬崎さんとともに2023年頃からNPO法人化の検討を進めてきました。

そうして2024年4月、科学講座に特化した形で法人化。2025年度の社員総会を経て、私が理事長、山口さんが副理事長として、新たな体制で活動を進めていくことになりました。

―NPO法人化されて、変わったことや、良かったことはありますか?

三宅:NPO法人として組織化することで、学外の方と協力しやすくなりました。放送大学の学生サークルという立場だと、学外の先生に講座をお願いしたい場合、「まず放送大学の学生になっていただけますか?」とお願いするところから始めていました。

NPO法人であれば「一緒に活動しませんか」と、所属先に関係なく自然にお声がけできます。放送大学の学生に限らず、科学好きな人なら誰でも関われる受け皿をつくる意味でも、法人化には大きな意義があったと感じています。

山口:団体に関わり始めたのは三宅さんより後の2022年です。2024年の法人化を機にホームページの立ち上げを担当しました。ソフトウェア開発の仕事をしていたのでパソコンには慣れていましたが、ホームページ作成は初めてで、最初は手探りでした。NPO法人になるとホームページやブログなどを無料で利用できる仕組みも多いとわかり、それらを活用して情報発信を始めています。

それまで発信はほとんどしていませんでしたが、法人になったことで、外部に向けて自分たちのことや活動内容を伝える必要性も感じるようになりました。社会的な信頼の面でも、また講座の講師や協力者を募る意味でも、発信は重要だと思っています。また、科学講座をレポートするブログは実績の記録にもなるので、「こんなことやっています」というのを説明しやすくなりました。現在は、ホームページ、ブログ、X(旧Twitter)を細々ですが、運用しています。

―ホームページやSNSで発信を始めて、反響はどうでしたか?

三宅:ホームページを立ち上げて、2、3ヶ月後から反響がありました。ショッピングモールや総合住宅展示場などから、夏休みに開催される子ども科学講座の企画のお話をいただいたり、児童クラブの夏休みのイベントの一つとして講座を相談されたりしました。いずれも新規で、ホームページ経由での依頼です。子ども向けのイベントをするにしても、学びの要素のある企画ができないかと探していると、うちのホームページに辿り着くようです。

また、新たなメンバーも2人入ってきました。1人は高校生で、学校のサイエンス部に入っているけれど、それだけでは物足りないということで、問い合わせてくれました。既に科学センターのサイエンスショーなどでボランティアをしているそうです。未成年なので保護者の方とも相談し、学業の妨げにならない範囲で活動してもらうことになりました。

今後、科学講座を手伝っていただける方が増えると、私たちとしても大変助かります。反対に、こちらから大学の先生を高校へ派遣し、大学レベルの科学の講義を行うなど、学校との相互連携にも取り組んでいけたらと考えています。

山口:もう1人は30代で、教育系の編集の仕事をされている方です。もともと科学が好きで、私たちのホームページを見て興味を持ち、問い合わせてくださいました。その人のように「少し関わってみようかな」と思ってくれる人が少しずつ増えていって、そこからさらにつながりが広がっていけば嬉しいですね。

不採択が転機となり、自分たちで稼ぐ意識が生まれる

―NPO法人化前の、2021年度、2022年度、2023年度と、当財団の助成を受けられています。申請の目的を教えてください。

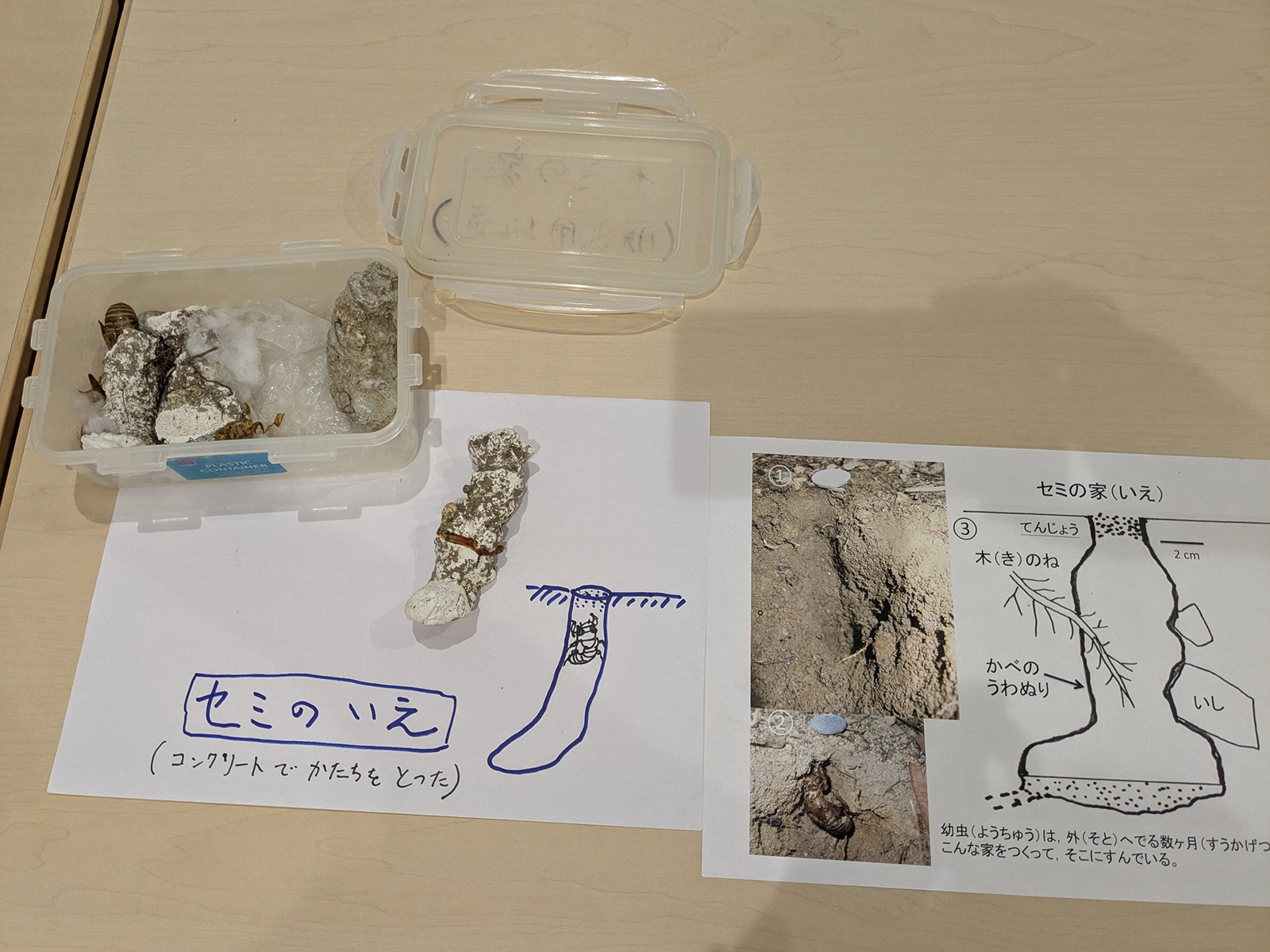

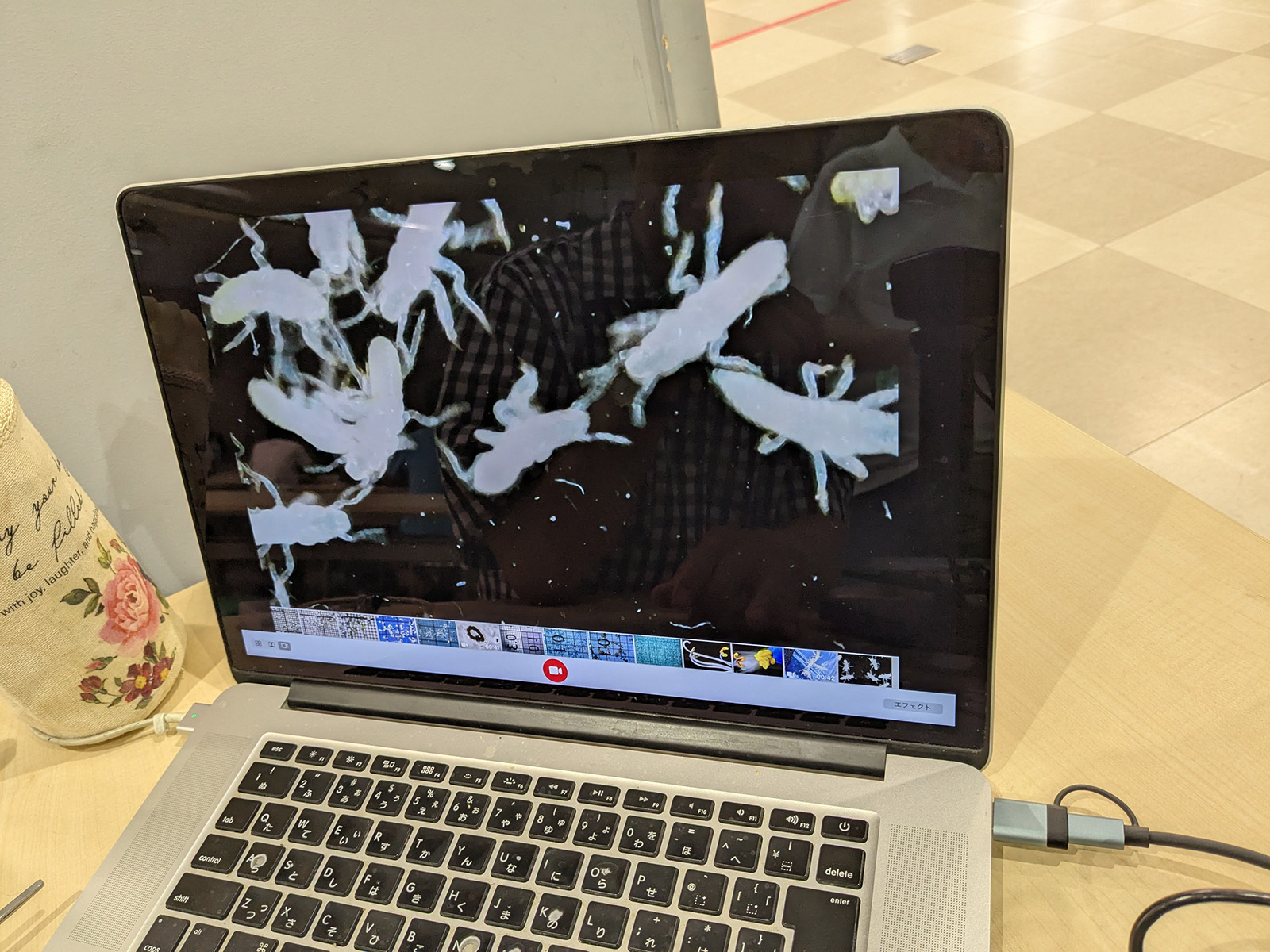

三宅: 基本的に科学講座を中心に活動しているので、助成金の多くは講座で使用する実験材料の購入にあてようと思い申請しました。たとえば、顕微鏡観察に使うスライドガラスやカバーガラス、乾電池や配線などの材料、備品などです。特に2022年度、2023年度はそうした消耗品の購入が中心でした。

―2024年は申請されなかったのですか?

三宅: 2024年度も助成を申請しましたが、残念ながら不採択となりました。ただしその後、福武教育文化賞を受賞でき、その副賞として30万円をいただきました。2024年度はその副賞を活動資金として活用しました。また、受賞者には3年間の「受賞者フォロー助成」制度があり、今年度(2025年度)はその助成を申請します。

―NPO法人化してすぐに受賞されました。受賞の理由について教えてください。

三宅: 大学サークルという形では、どうしても年齢層の偏りや継続性の面で受賞が難しい部分もあると思います。ただ、私たちは10年以上にわたる活動の蓄積があった上で、2024年にNPO法人化して次の展開を目指しているという点が評価されたのだと思います。長年の実績と今後の発展性、この両面が受賞の決め手になったのではないでしょうか。

ー助成金を受けて活動資金を得たほかに、良かったことや変化はありましたか?

三宅: 2024年度は不採択でしたが、実はそれが良かったと思っています。助成金をもらっていると、なんとなく活動が成り立っていた部分もあったんです。でも、もらえなかったことで、「さて、これからどうする?」となって。半年後に教育文化賞を受賞することは、その時点ではまだわからないですし、「この先、どうやって運営していくのか」と真剣に考えざるを得なかったんですよね。

子どもたちからはあまり参加費を取れないという事情もありますし、「それなら自分たちで稼げるところは稼いでいこう」という考え方に自然とシフトしていきました。助成金や個人の持ち出しに頼るのではなく、科学講座を開催した際に報酬などをきちんといただいて活動資金にあてるというかたちです。その収入で顕微鏡を買ったり、交通費をまかなったりと、自分たちで得た収入で次の活動につなげる。そうした循環をつくっていこう、という目標を共通認識として話しやすくなったと感じています。

―これからの目標や直近の課題など、お二人それぞれから聞かせていただけますか?

三宅:NPO法人化をきっかけに、こちらから働きかけなくても講座の依頼がさらに増えるようになりました。ボランティアだけではなく、そこから収入として得る形も少しずつできてきました。その一方で、依頼に対応しきれない状況が生まれつつあり、講師とサポートメンバーの確保が大きな課題となっています。

先ほどの話に出た、サイエンス部の高校生との出会いを機に、高校の先生方や活動内容が似ている団体との協力も視野に入れています。こうした“科学好き”を軸につながったさまざまな団体とコラボレーションしながら活動を広げていくことで、次の展開や、新たな人材の発掘につなげたいですね。

さらに、岡山県北部での活動をよりスムーズに進めるためにも、地域を担当できる講師も必要です。2024年度から県北でも講座を行っているのですが、人材不足で十分に活動できていませんでした。ただ2025年度は、津山市在住のメンバーがすでに数回津山で科学講座を開催している動きがあります。将来的には、県北支部のような形で継続可能な体制を整えていきたいと考えています。

山口:講師というと「科学の知識があって、かつ教えられる人」というイメージが強いですが、私が今感じているのは、それ以外のサポート的な役割の人ももっと必要だということです。 たとえば、子どもと一緒に遊んだり、雰囲気を盛り上げたり、受付や運営の手伝いをしたりといった、講座そのものを支えるスタッフの存在です。

科学に詳しくなくても、「子どもが好き」で「こういう活動はいいな」と思ってくださる方が参加できる仕組みを作って、もっとゆるやかにでも関わってくれる人を集められるといいなと思っています。

また、今ホームページの運営は私ひとりで担当しているので、何かあった時に更新が止まってしまうというリスクも感じています。私に代わって対応できる人を1人か2人でも育てておきたい、というのも目下の課題です。

おわりに

「助成金が不採択になったことが、逆に良いきっかけになったんです」三宅さんのこの一言が、とても印象に残っています。活動資金の不安がよぎっても、現状を受け入れ、「それなら、自分たちで稼げる方法を考えよう」と舵を切り直す。その前向きさは、この先も地域で活動を続ける団体のリーダーとして、とても頼もしく感じられました。

活動を「継続すること」は、きっと想像以上に大変なことだと思います。 続けるために、どう仕組みを整え、どう人を巻き込み、どう資金を回していくか。三宅さんたちの挑戦は、地域活動の現場で試行錯誤している多くの人たちにとって、ヒントや励ましになるのではないでしょうか。

成果報告書も合わせてお読みください。

https://www.fukutake.or.jp/archive/houkoku/2021_077.html

https://www.fukutake.or.jp/archive/houkoku/2022_066.html

https://www.fukutake.or.jp/archive/houkoku/2023_089.html

NPO法人 科学わくわくクラブ

倉敷市笹沖1332‐3‐802

問合せ先:

TEL 080-1990-2429

m_miyake@npokagakuwaku2.org

HP:NPO法人 科学わくわくクラブ

X:NPO法人 科学わくわくクラブ