それぞれのまちを“旅”して、その地ならではの交流の「はじめの一歩」を盛り上げたい

ひとづくり・まちづくりフォーラム実行委員会

助成を受けた団体が助成金をどのように活用してきたのか、またその活動が地域にどのような影響を与えているのかを取材しました。ひとづくり・まちづくりフォーラム実行委員会の田甫健一(たほ けんいち)さんにお話を伺ってきました。(取材・文/高石真梨子)

生涯学習

生涯学習とは、人々が生涯におこなうあらゆる学習を指します。あらゆる学習とは、学校教育だけでなく家庭教育、社会教育、文化活動、スポーツ活動、レクリエーション活動、ボランティア活動など、様々な場や機会において行う学習です。

「教育」のひとつとして捉えられているため、各県教育委員会事務所内に生涯学習課が設けられており、その推進に関わる研修などが設けられています。

ひとづくり・まちづくりフォーラム実行委員会

ひとづくり・まちづくりフォーラム実行委員会は、各地域の特色や課題に沿った実践を紹介し、参加者同士の交流を通じて、より良い地域へつながる一歩を踏み出すことを目的としたフォーラム「旅するひとづくり・まちづくりフォーラム」を開催している団体です。

2021年に岡山県教育委員会の主催ではじまったフォーラムですが、2023年からは教育関係者などを中心としたメンバーで構成された任意団体「ひとづくり・まちづくりフォーラム実行委員会」に運営主体を変えつつ、途切れることなく続いています。

最大の特徴は、タイトルのとおり、フォーラムの会場自体が岡山県内を旅して各地域を会場に開催されていること。

2023年度は、和気町・玉野市・矢掛町。2024年度は、勝央町・真庭市・岡山市西大寺エリア。そして2025年度は、倉敷市玉島エリア(開催済)、瀬戸内市、山陽新聞社での開催を予定しています。

旅するひとづくり・まちづくりフォーラムには、3つの特徴があります。

1つ目は、フォーラム自体が開催地を旅していること。 岡山市などの人が集まりやすい場所への参集型の研修が多いなか、このフォーラムは各地域に出向いてフォーラムを開催する、まさにフォーラム自体が旅をするイベントです。現地開催にすることで、それぞれの地域がもつ魅力や課題に寄り添って、参加者同士の交流をより密にすることを大切にしています。

2つ目は、実践発表者や参加者同士の交流が深まるように、対面のフォーラムであること。

毎回、80名~140名の中学生から大人まで幅広い年齢層の参加者がいます。

3つ目は、参加者同士の交流を重視していること。

フォーラム内では、開催地域の事例を3事例ほど提供し、その後は参加者同士の対話の時間をゆっくり取っているのが特徴です。

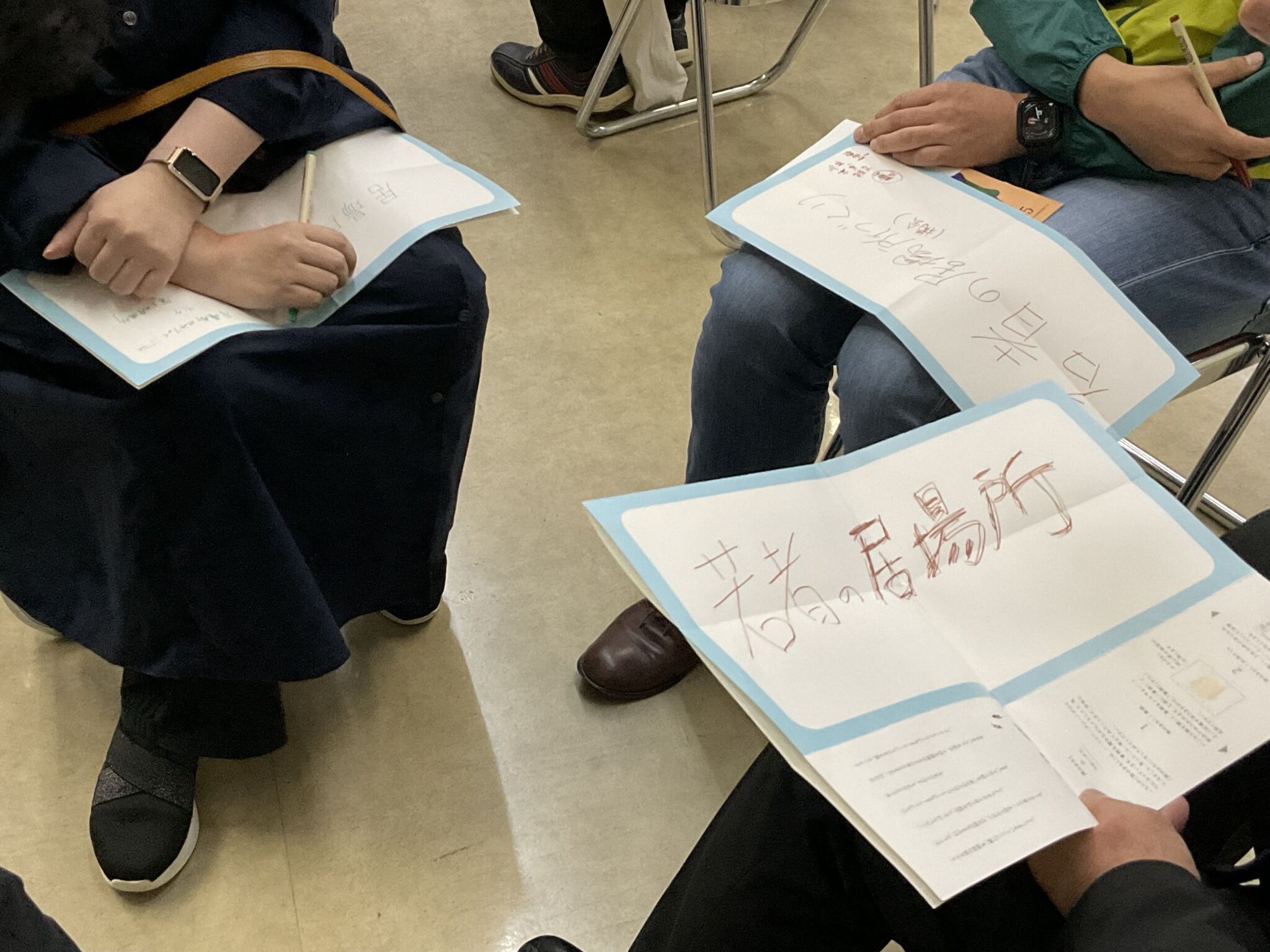

フォーラム当日は「旅のしおり」を配付し、気付きや学びを自由にメモしたり、他の参加者と語り合いたいテーマや問いを書いたりして、その書き出した内容をもとに参加者同士が交流します。

交流する前に自分の頭の中を整理して、どのようなことについて語りたいと思っているか言語化することで、交流がより能動的になっていると思います。

交流しながら“旅する”ひとづくり・まちづくりフォーラム

―旅するひとづくり・まちづくりフォーラムがはじまったきっかけを、教えてください

田甫(敬称略):まちづくりに関わる人が視野を広げてつながり、互いに認め合うことが、まさに地域づくりに求められていることだと思ったからです。

というのも、現在私は学校での教員を経て、岡山県教育庁で働いています。教育行政職員として最初に所属していたのが生涯学習課で、地域と学校の連携や公民館活動、家庭教育などといった、学校外での子どもの育ちや大人の学びについての研修会を開催してきました。

従来の生涯学習に関する研修では、公民館の研修は公民館の職員を対象に、PTA活動に関する研修はPTA代表者を対象にするような、ターゲットを絞ったものが主流です。ターゲットが絞られることで、ひとつのテーマについて深く議論を交わせるのが、研修の良さではあります。

ただ、このような研修は同じ分野で活動している人たち同士を研修でつなげることはできますが、同じように「地域をより良くしたい」と思っているほかの分野の人たちと交わる機会が、ほとんどありません。

そのようななか、他県で開催されていたさまざまな立場の人たちが集い、交流する研修会に参加して、刺激を受けました。

そして、岡山県でもひとづくりやまちづくりに携わるさまざまな立場の人が集う研修を開催したいと思うようになり、手探りで始めたのが「ひとづくり・まちづくりフォーラム」です。

開始当時は、新型コロナウイルス感染症対策として参集型の研修ができなかったので、2021年度と2022年度はオンラインで開催。2023年度からは、県の事業時代に出会ったこのフォーラムの価値や可能性を共感できる教育関係者や民間企業等、多様な立場の仲間8人で実行委員会を構成し、そのタイミングで県内各地を旅をする、参集型のイベントに開催するようになりました。

―参加者からは、どのような感想がありますか?

田甫:このフォーラムには、県外から毎回のように参加されるリピーターもいて、そのような方からは「うちの地域でもやってほしい」といった感想をいただきます。

まだまだ「対話をしたい」という方がたくさんいて、フォーラムのような場が必要とされている実感があります。

最初の2年間オンラインで開催していたときは、500名を超える大人数が集まってくれましたが、話題提供を聞くことがメインとなってしまい、参加者同士の有機的なつながりづくりにはなかなか至りませんでした。

しかし、福武教育文化振興財団の助成を受け始めた2023年度以降のフォーラムを全て対面形式にしたことにより、参加者同士の交流がより密になったことで、対話が実現するようになりました。

交流タイムは約1時間設けており、いつも白熱しています。私たちの想定では、グループを変えながら2つほどのお題について話し合ってもらおうと思って運営していますが、1つの話題で終わってしまうこともあります。それどころか、「もっと時間がほしかった!」と名残惜し気な方もいて、いつも参加者の熱量や意識の高まりを感じています。

見通しをもちつつ、パワーアップし続けた3年間

―なぜ福武教育文化振興財団の助成を受けようと思いましたか。

田甫: フォーラムの主催が、岡山県教育委員会からひとづくり・まちづくりフォーラム実行委員会に変わるにあたって、資金面に課題を感じていたからです。

実行委員に教育関係者が多いので、福武教育文化振興財団の存在は知っていました。

そのため、実行委員会を立ち上げてフォーラムを運営しはじめるにあたって、助成を申請するのは自然の流れだったように思います。

―当財団の助成を受けて、良かったことは何ですか。

田甫:3か年継続助成に選んでいただいたので、このフォーラムを重ねていく見通しができました。

毎年度末に成果報告書を作成するので、自分たちの活動を言語化し、次年度以降さらにパワーアップさせることを前向きに検討できています。

2024年度の最後に開催した西大寺会場からは、フォーラムの開催前にまちあるきイベントも行うようになりました。そのまちを歩きながら、写真を撮り、タイトルをつけたり、撮影したときの心情を交流したりします。参加者同士の関係もぐっと縮まり、フォーラムでの実践発表をより身近に感じられるので、大変好評です。

助成を受けることで、私たちと同じように地域とつながりながら活動している団体とも接点をもつこともできます。成果報告会やふえき等を通して他団体の活動を知ることで刺激になりますし、助成を受けている団体とつながることで、私たちの可能性もさらに広がるだろうと思っています。

―今後の目標を教えてください。

田甫:このフォーラムは、それぞれの地域でさまざまな立場の方たちがつながる「はじめの一歩」をお手伝いするものです。2回以降の定期的な集まりは、その地域ごとに進めていってもらい、その結果新たな活動が生まれてくれたら……と思っています。

しかし、現状ではフォーラムをきっかけに二歩目を踏み出した地域は、あまり見られません。

助成をしていただいたおかげで、フォーラム自体は大変盛況に続いているので、今後はフォーラムを経験した地域がそのつながりをきっかけに新たな活動をしていけるような仕組み作りに、挑戦したいです。

また、学生や熟年層の参加が多いので、子育て世代にもこのフォーラムを楽しんでいただき、地域とつながっていけるようなきっかけを作れるよう、今後もパワーアップし続けていきたいです。

おわりに

「百貨店やショッピングモールに行くとさまざまなお店が並んでいて、つい目移りしてしまいませんか。そして、当初買う予定ではなかったものまで買ってしまう。意外と、そのついでに購入したものが、しっくりくることもあって。このひとづくり・まちづくりフォーラムも、自分の専門分野以外の人と交流することで、新たな視点が見つかるものにしたいんです」

取材中の田甫さんは、このフォーラムを通して参加者にどうなってほしいかのねらいをしっかりと定めて言語化していました。

現在、岡山県教育庁に勤めている田甫さんは、元小学校の先生です。日々子どもたちに「どのような力を付けさせたいか」を考えながら授業をしてきた先生だからこそ、フォーラムの参加者へのねらいやその課程でどのような活動が必要か、ていねいに考え抜かれたフォーラムが開催できるのでしょう。

それぞれの地域の「はじめの一歩」を盛り上げる存在として、さまざまな地域で必要とされるようになってきたひとづくり・まちづくりフォーラム。「二歩目」も支援できる団体として、さらにブラッシュアップされていく今後が楽しみな団体です。

成果報告書も併せてお読みください。

https://www.fukutake.or.jp/archive/houkoku/2023_086.html

https://www.fukutake.or.jp/archive/houkoku/2024_077.html

ひとづくり・まちづくりフォーラム実行委員会

岡山県瀬戸内市邑久町

問い合わせ先

hitomachi2023@gmail.com

https://tabisuru-hitomachi.studio.site/