Fukutake Collection

福武コレクション

国吉や作品にまつわるコラムをA to Z形式で更新します。

このコラムで紹介してきた国吉康雄作品は、すべて「福武コレクション」のものである。福武コレクションとは「福武總一郎氏が所蔵する、国吉康雄作品および資料」のことで、絵画、版画、写真、遺品など計600点以上をかぞえる。国吉康雄のまとまったコレクションとしては日米合わせて最大級のものである。2015年、スミソニアン・アメリカン・アートミュージアムで開催された国吉康雄回顧展には、出展作品66点のうち15点が福武コレクションから貸し出され、存在感を示した。

はじまり

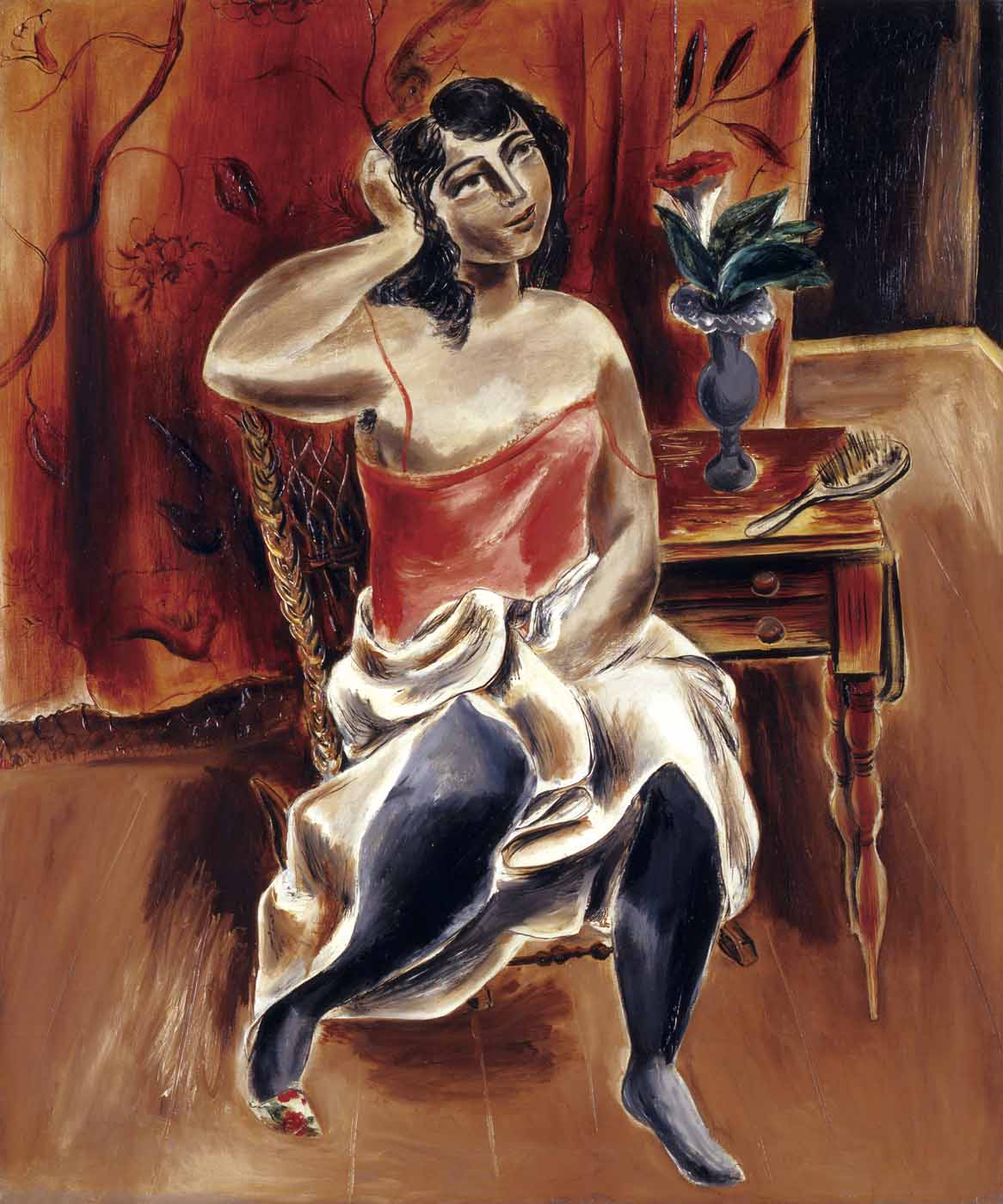

福武コレクションは、いつ、どのようにして始まったのだろうか。それは1970年代の岡山にさかのぼる。当時、福武書店(現ベネッセコーポレーション)の社長であった福武哲彦氏が、1979年に国吉康雄の「化粧」という作品に出会い、購入したのが始まりとされる。哲彦氏は「感傷的な味わいのある抒情に魅了され」「哀愁を漂わせた画風に深い共感を覚え」たとされ、同社はこのころ「二人の赤ん坊」や「自画像」「水難救助員」「休んでいるサーカスの女」などを次々に購入している。

哲彦氏自身の言葉によると「私共が収集を始めた動機といえば、私の個人的な趣味もさることながら、いささか郷土岡山の文化の向上にもお役にたちたいし、また、教育出版という社業にも何等かの形でプラス効果があると信じたからである」と述べ、また収集方針のひとつとして「岡山の生んだ国際的な画家国吉康雄をメインにワールドワイドな収集をする」としている。

岡山で創業した福武書店はこのころ事業を拡大し、国際的な展開も視野に入れていた。哲彦氏にとって国吉康雄は、岡山から世界へ、という志をともにする心強い先達だったことだろう。

考えさせるアート

福武書店が収集した美術作品は、社屋の廊下や執務室に展示され、社員が日常的に目にするものだった。また、社内に展示した状態で地域の人々を招待する日を設けたり、岡山の百貨店 天満屋をはじめ全国に巡回する展覧会に出展されたりしていた。

哲彦氏や社員にとって、国吉康雄の絵画は「壁にかかった綺麗な絵」以上のものだっただろう。「何が描いてあるのだろう」「自分は、この絵にはこのような意味があると思う」など日々感じるところがあったのではないだろうか。時には、絵の前で対話が繰り広げられることがあったかもしれない。

哲彦氏の遺志を継いだ福武總一郎氏は、1990年、社屋内に「国吉康雄美術館」をオープンさせた。そしてほぼ同時に香川県直島での現代アートのプロジェクトを始める。總一郎氏は後年「国吉康雄は、一見、直島とは異質なものに思われるかもしれませんが、時代と社会の中で自らの道を探し出し信念を貫いた彼の作品は、今も見る人に対して、あなたはどう生きるのか?と問いかけてきます。アートというものがこれほどまでに考えさせる力を持つということを私は国吉の絵画によって知り、それが直島でのアート活動を始める出発点となりました。」と語っている。見る人に「考える」ことを促す国吉作品の力、それが直島のアートの原点となったのだ。

現在、これから

「国吉康雄美術館」は2003年に閉館し、作品・資料は福武總一郎氏がベネッセコーポレーションから買い取った上で岡山県に寄託され、現在は岡山県立美術館で随時公開されている。また、スミソニアンでの展覧会と同様、国内でも、国吉康雄に関する展覧会に積極的に出展されている。

2015年、岡山大学教育学部に「国吉康雄研究教育寄付講座」が設置された。福武コレクションを活用した国吉康雄の研究と教育の可能性は、美術の範囲にとどまらず、より幅広い分野、つまり近代の社会、政治、思想、広範な文化、教育といった分野に広がる。同講座では学生とともに試行錯誤しながら、活動を続けている。国吉はいまも、今を生きる人々を考えさせ続けている。

更新日:2018.3.30

執筆者:江原久美子