Lithograph

リトグラフ

国吉や作品にまつわるコラムをA to Z形式で更新します。

リトグラフは、別名「石版画」といい、石の板を使う版画のことである。たとえば木版画や銅版画では板の表面を彫って原版をつくるが、リトグラフでは、石の板(または金属の板)に、鉛筆やクレヨンなど油分を含む画材で図柄を描き、板の表面を化学的に加工して、描いた線の部分にのみインクが付く状態にする。これによりリトグラフには、元の線の濃淡や筆致を非常に繊細に紙に写しとれるという特徴がある。

国吉康雄は、画家として活動し始めていた1922年にリトグラフの技法を覚え、その後も制作を続けた。国吉康雄のリトグラフには、どのような特徴があるのだろうか。

たとえば国吉康雄の油絵では、彼が感じたこと、考えたことが複雑に組み合わされ、現実にはありえないような抽象的な情景が描き出されている。または長い時間をかけてイメージを心の中で練り上げた女性像もあり、いずれも画家の精神が濃密に込められた、重みのある絵画である。

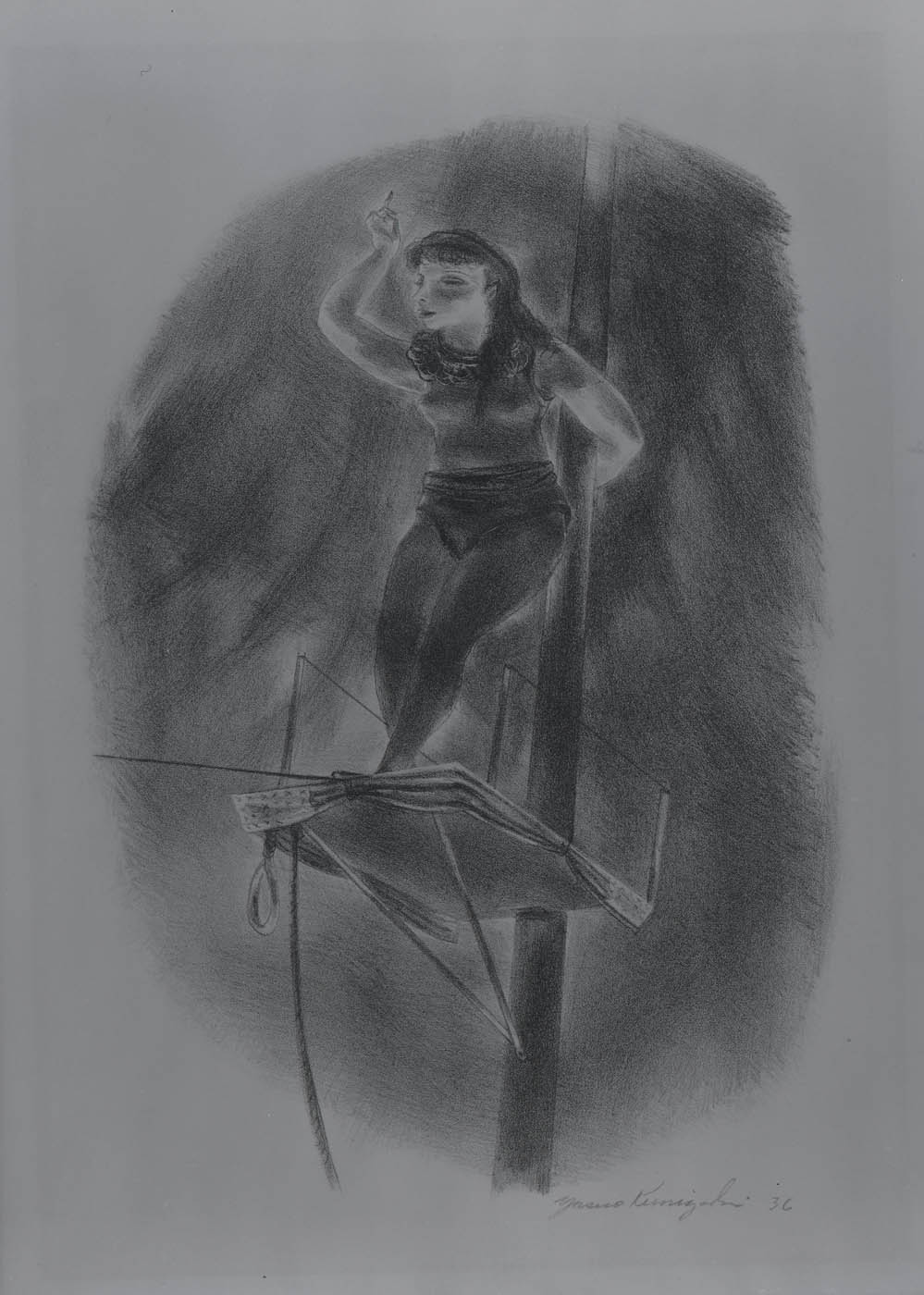

それに対してリトグラフでは「テーブルの上の果物」「窓辺の花」「カフェでくつろぐ女」「サーカスの演者」など、つまり国吉の絵にはおなじみのモチーフが描かれながら、油絵のように複雑に組み合わされたり不安定なバランスをとったりすることはなく、彼が見たシーンが写真のように切り取られ、そのまま作品として描き出されている。

国吉にとって油絵という手法がメインで、リトグラフはサブだったというわけではない。彼はリトグラフについてこう語っている。

「ひとたび作品が創り出されたら、それは決して繰り返されることはない。私の作品はたとえメディアが違っていても、決して同じ主題を繰り返したことはない。私は、各々の主題は、形やつり合いが注意深く考慮されるのと同じように、これと決めたメディアで制作されるべきであり、それは独立した作品となるべきである。」(*)

そして彼はこのようにも述べている。

「私はリトグラフは人々と直接触れ合うことが出来るメディアであり、重要だと考えている。オリジナルでありながら安価であり、そのことは、より多くの人々とのコミュニケーション・アートを意味するからである。」

1枚の原版から複数を刷ることができるリトグラフは、(油絵に比べれば)安価で、より多くの人々が買い求めることができるものだっただろう。そして国吉のリトグラフを買った人は、自宅のリビングルームや寝室に飾って毎日眺め、生活の中のやすらぎとしていたことだろう。

1930年代のアメリカでは、アートについての考え方として「見る人が自らの考えや経験から照らし合わせて、作品について思いを巡らせる。そして考えたことを共有する(ときには制作したアーティストとも)というやり方でアートは形作られていくのだ」という考え方が提唱され、社会の中で大きな流れとなっていた。国吉康雄のコメントも、このような社会の流れの中で語られたものだろう。

この頃、世界恐慌後のアメリカでは大量の失業者を救うため公共投資によって雇用を増やすという政策がとられた。その一環として設けられた「連邦美術プロジェクト」により、アーティストが公的な資金を得て作品を制作したり、コミュニティ・アート・センターを設立し、そこでアーティストがワークショップを行い、人々にとってのアートの学びの場になったりした。ここでも上記の「人々の経験によってアートは形作られる」という考え方がとられていたのだ。

連邦美術プロジェクトが、国吉康雄に依頼したのはリトグラフの制作だった。「綱渡りの女」はこのとき制作されたものである。

連邦美術プロジェクトは、アーティストが制作した作品を、主に学校に配布した。学校に配られた国吉のリトグラフ、また画廊を通して家庭に売られたリトグラフは、生活のなかで人々が見て感じ、話し合うという経験を得て、それぞれが「アート作品」となっていったことだろう。

*国吉康雄「リトグラフについて」小沢律子訳「国吉康雄美術館 館報 No.4 」1993年7月掲載。(原文「スミソニアン・インスティテューション・アーカイヴス・オブ・アメリカン:アート所蔵の国吉康雄未発表エッセー(英文)」

更新日:2018.1.26

執筆者:江原久美子