特別支援教育的な観点からの授業づくり 授業・教室環境のユニバーサルデザイン化から一生の「見通し」まで

代表者:橋本達也 所在地:備前市 助成年度:2014年度 教育活動助成

研究・実践活動のねらいと期待する効果

中学校で様々な理由により学習が十分でなかった者、他の高校を中退して再出発を期す者、特別支援的な配慮が必要な者など、本校の生徒の実態は多様である。そのため、学力自体や学習意欲の差が顕著に見受けられ、授業はもちろん学校生活自体にも満足感が得られない者も存在する。したがって、「集中力が継続する」授業・教材・環境づくりの工夫は生徒にとって「分かる学びの場としての学校」となることを意味する。この「分かる」体験の繰り返しが、自己肯定感を生み、将来への「見通し」を持って学校生活を前向きに行うこと、つまりよりよく生きるために努力し続ける「生涯学習」の根幹につながると考える。

研究・実践活動の内容と方法

「見通し」を持たせることをキーワードと考えたとき、その「見通し」は「短期的」「中期的」「長期的」に立てることを覚えさせなければならない。その意味で、まずは目の前にある学習課題を乗り越えて学んでいくという姿勢を身に付けさせるために、①教員の指導力向上に関する取組、②生徒指導上の情報収集・共有と個別的な教育支援の計画、③授業・教室環境のユニバーサルデザイン(以下、UDと省略する)化による生徒の混乱の回避を実践することを挙げた。次に、中期的に高校卒業後の就労や就労中困った時にいかに困難から脱するかの道のりを考えさせるための④進路の手引きの作成を挙げた。最後に、長期的な見通しとして、社会人として持つべき「常識」を早期から身に付けさせるための⑤「総合的な学習の時間」の教材の見直しを挙げた。

それぞれ①〜⑤を実践するためには先進的な取組を行っている学校や、また特別支援学校、発達障害者支援センター等外部の専門機関等とのタイアップが必要であった。また、特に①や③を実践するには多数の実践の知識をお持ちの大学の研究者の方の協力は欠くことのできない要素であった。そこで、備前市教育委員会学校教育課の協力を得て、ノートルダム清心女子大学人間生活学部の青山新吾先生をアドバイザーとしてお招きし、授業参観を含めて年間を通じて6回片上高校に足を運んで頂きながら、5回(その内、4回は他の県内定時制高校にも案内しての授業研修会も含む)の公開・研究授業と教員研修を行った。

1授業改善のための研修〜授業構造のメタ認知

良い授業の定義は様々であろうが、最低必要な条件は、単元におけるその時間中の「めあて」となるものを教員と生徒が具体的に共有していること、また、その目的を達成するために効果的なA「認知」のための行動であったり、定着のためのB「作業」活動であったり、習得知識を定着させたり共有したりするためのC「言語」活動等、「明確な授業構造」を意識した展開である。

また、それぞれの活動がX「物理的環境」の視点から意識されるべきものか、Y「心理面」を重視したものか、Z「学び方」を意識したものか、同じような動きが授業者にとってはそれぞれ異なる。

そこで、青山先生の提言で、互いに見合った授業をA〜Cを縦軸とし、X〜Zを横軸とし、これらが交わった9カ所の欄に授業における動きを分類してみた。実際には同じ授業を見た複数の人間でも分類は異なるし、また授業者自身の意識とも異なる結果であった。

つまり、このような作業を繰り返すことで、我々が行っている授業を「メタ認知」する姿勢を身に付けることになった。自分自身の行っている授業をどのように構造的に分析し、どのポイントを授業の中心に持ってくるか意識し直すことで、全く授業の雰囲気が変わってくることを研修会を重ねた二学期後半には実感するに至った。

さらには、「個別的な教育支援」についても、ペア学習を取り入れるなど生徒の発言がなされやすい雰囲気を醸成し、その中であがってくる生徒の声を拾い上げながら授業を展開していくこと、特に拾い上げる際に「生徒の名前=個の生徒」を教員自身が意識していることが伝わるような心遣いも実は「個別的な教育支援」の一つとなり得ることを学んだ。

2授業・教室環境のUD化の試行錯誤

UDがこの研究の「目的」ではなく、あくまで生徒が落ち着いて学習できる授業や教室環境を整備することで、生徒が「見通し」を持って学ぶ態度を身に付けるための「手段」の一つ考え、全教員で統一を図ることで教員ごとの差異による生徒の混乱を避け、その積み重ねが学習効果を生み、生徒指導の件数の減少にも繋がると考えた。

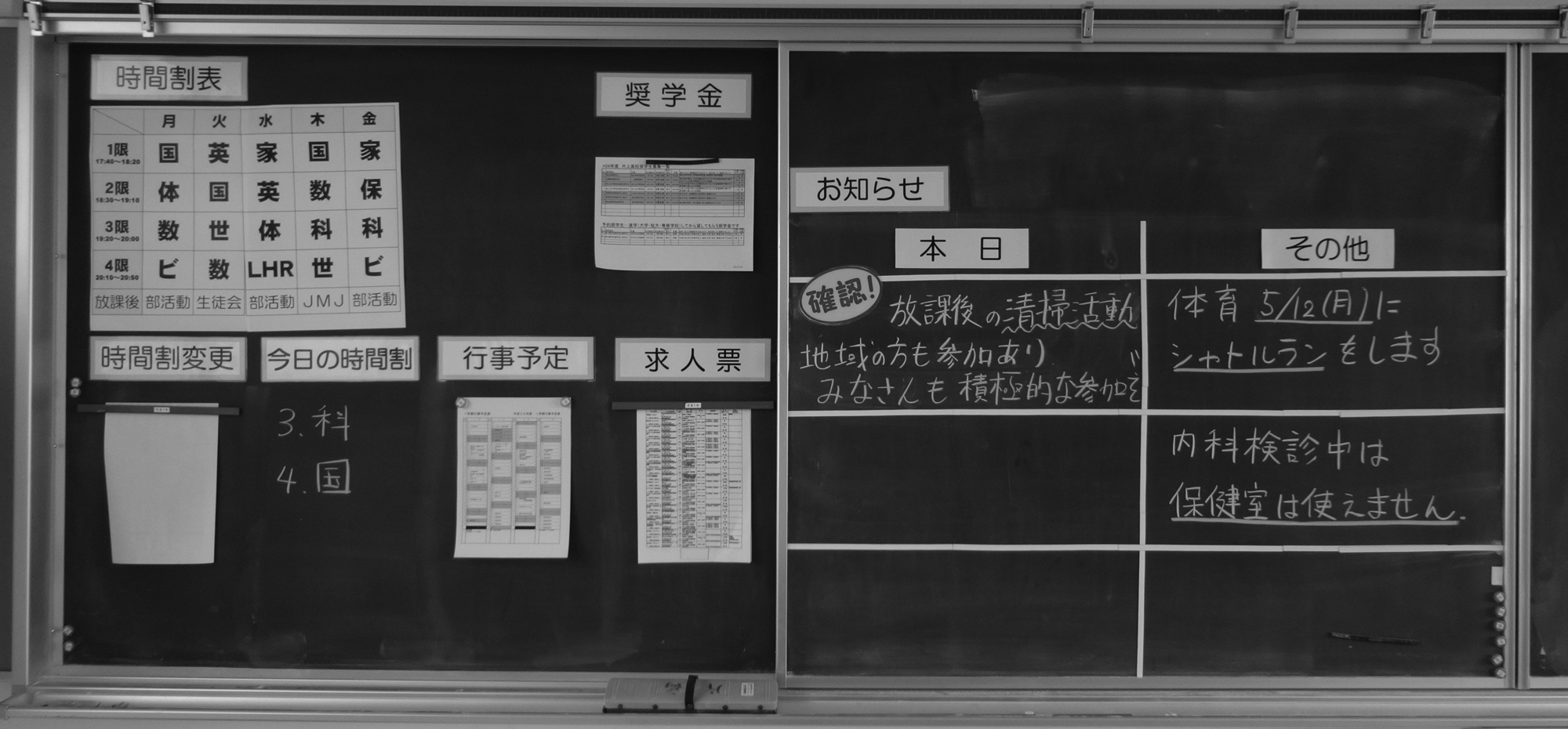

実際には、他の都府県の先進校と言われる学校や県内の小学校も数校、また近隣の特別支援学校を訪問してUDに関しての取組を学び、「片上高校版UD」の改訂を重ねた。生徒に「見通し」を持たせるための①準備物、②具体的な本時の目標、③授業の流れの提示の他に、④色チョークの使い方の統一、⑤今何をすべき時間かのボードによる視覚的な指示掲示、また⑥何行空白にする、何文字空けるなどの指示を数値やスペースを板書に入れて指示するなど、黒板と生徒のノートを一致させるように板書を工夫したりすることで、授業のルーティンが再生し始め、学期が経過するにつれて授業が落ち着いてきた。

もう一つ大切なポイントは、後方の掲示板の整理の仕方である。伝達機能の効果を上げるためには伝達項目をすっきり生徒に伝える意識が必要である。これも現在の形になるまで議論を重ねて改訂を3回必要とした。

得られた成果及び評価

12月に実施した学校自己評価アンケートや授業・教室環境に関するアンケートでは、「授業では、基礎基本がしっかり学べる」と答えた生徒は昨年度よりも10ポイント以上高い数値を示している。また、「落ち着いて授業が受けられる雰囲気である」と答えた生徒も前年度比で10ポイント近い伸びである。さらに、「『授業の流れ』を見ることで授業の見通しが持てている」と答えた生徒は7月に比べて10ポイント以上高い。また「色チョークの統一の工夫」「後ろの掲示板が全体的に分かりやすく整理されている」の二つとも15ポイント近く評価が上がっている。

残された課題とその解決への展望

このような取組を1年間行うことで確かにアンケート的には我々の望む数値を得られた。しかし、今後形骸化した取組になったり、教員自身が「メタ認知」を意識しなければ、簡単に元の状態に戻る。これらの取組は本校の組織だけで完結するはずもなく、本校の教育活動の中に外部機関との連携を効果的に取り入れるための教員自身の視野の拡大と連携体制をさらに整えていく意思の継承は、生徒も教員も入れ替わる学校現場では必須である。

また、全体の雰囲気を変えることには効果があったかもしれないが、現在情報収集・共有している内容を生徒個々に集約し、その情報から支援が必要と考えられる部分に対しての具体的な手立てを考えることが容易にできる個別的な教育支援計画の整備が必要である。今後も外部の専門家と連携しながら、「個」の必要としているものを教員が共有しながら「個」を育んでいく技術の習得も本校にとっては急務である。