理科実験教室の地域における展開 〜竜之口サイエンスラボから学区外への発信〜

代表者:片岡祐子 所在地:岡山県 助成年度:2012年度 教育活動助成

研究の目的

竜之口サイエンスラボ(以下サイエンスラボ)は平成21年度から開始した科学実験教室で、地域の有識者で構成される竜之口理科実験サポーター(以下サポーター)により計画、運営されている。当教室のねらいは、アクティブラーニングの手法を導入することにより、自分で考える、人の意見を聞く力、考えをまとめるといったスキルを身につける、日常生活や自然の中でみられる事象に対し疑問を持ち、観察する能力を育成するということである。

本年度は①講座の質の向上、②活動の拡大を目標として掲げて活動を行った。

研究の経過

1.科学実験教室

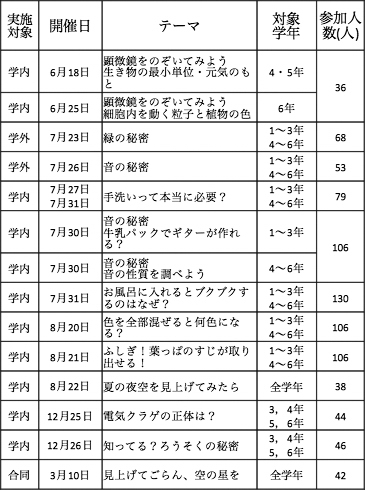

本年度実施した講座を表1に示す。講座日数は13日、回数は23回(学区内講座18回、学区外の児童を対象とした講座5回)を開催した。サポーターによる講座はアクティブラーニングの手法を用いた構成で進めている。活動の詳細は学区電子町内会のホームページ内、“竜之口サイエンスラボへようこそ”(http://townweb.e-okayamacity.jp/tatsunokuchi-r/)を参照されたい。

2.会報誌発行

平成22、23年度に続き、3月に児童各家庭1部、サイエンスラボの内容を紹介する会報誌を配布した。これまでに参加したことがない児童、保護者への認識を拡大し、関心の喚起を促すことを目的とし、概要、各講座内容、6年生の感想、コラムなどを掲載している(資料1)。

研究の成果

1.講座の質の向上

本年度の目標のひとつとして、講座の質の向上を掲げ、具体的には、講座内容の改良、新規サポーターの加入による新たな分野の教室の開講を行った。

平成24年度は若い世代の新規サポーターが3名加入した。新旧サポーターともに再度「アクティブラーニングを用いた実験教室」の方向性について確認し、主旨に合った進め方となるよう努めた。新しいメンバーが参入することにより幅広い分野を取り上げることが可能となった。また児童の親たちの参入により、児童たちにとってもラボが一層身近な存在となったようにも思われる。

昨年度までは多くの講座を低学年、高学年に二分割し、時間帯を分けて講座を開催していた。ただそのような形式を取ってもグループ内の学年の差に伴う理解度の隔たりがあり、どうしてもグループの中の下の学年に照準を合わせることになる傾向があった。そのため、今年度は講座内容により対象学年を検討し、内容によっては限定した学年を対象に実験を行った。その結果、講座内容のグレードを向上させ、安全性も高く、落ち着いた実験環境を整備することができた。また児童にとっても理解や興味、関心を深めることが講座となったと考えている。

講座内容としては、サポーター同士で内容や進め方の検討を行い、より洗練された講座になるよう努めた。また児童らの興味を喚起すべく、NHK教育テレビ“大科学実験”を模倣した比較的大規模な実験として「音の秘密」を試みた。これは4〜6年生を対象とし、あぜ道に50mおきに児童が立ち、ピストルの音が聞こえたら旗を揚げるとことで、音の伝導速度を視覚で認識する実験であった。児童からの評判も非常に高く、6年生から別記のような感想を得ている(資料2)。

〈資料26年生からの感想〉

「楽しい!サイエンス☆」

あの時は、ビデオを見るだけかと思っていました。まさか、みんな外に出て実験するとは思いもしませんでした。それだけでもう楽しくてわくわくしました。

「パァーン!!」あぜ道にこの音が鳴り響きました。ピストルの音が聞こえたら旗を挙げる。そして、その音が何秒かかって、どのくらいの距離まで届くのかという実験。

私はその実験が終わった後、心から思いました。「楽しい!サイエンスって!」私にとって初めて理科の実験が楽しいと思えた瞬間でした。

これらのことを計画してくれたサイエンスラボのサポーターさんたちに感謝します。私は今まで自分から理科を避けていました。でも、もうそんなことはしないでしょう…。「理科って楽しい!」って分かったから。

おーい、これを読んでいる理科嫌いの君たち。理科っておもしろいよ!楽しいよ!ぜひサインスラボへおいでよ!本気でするから何でもおもしろい。ほら、今、「行きたいかも!?」って思ったよね?きっといつか、「楽しい!サイエンスって!」とつぶやくことになるでしょう。私はそれを予言します。

2.活動の拡大

当サイエンスラボは学区での活動を開始し4年間が経過しているが、活動自体も地域の中での立ち位置も定着しつつある。これまでに近隣の学校や公民館より出張講座の依頼を受けており、24年度はバックアップ体制のある施設への出張講座という形式を取り、学区外への発信を試みた。

「出前ラボ」としては、近隣の小学校で2日間、4講座を開催した。講座内容は、昨年度に既に竜之口小学校で実施した講座をもとに若干のアレンジを加えたものとした。施設の都合上、理科室は使用できず、特別活動室での実施となったため、内容に制限が必要であったが、出前先の学校と密な連携を取ることで、滞りなく実験を行うことができた。当方でこれまでに行った実験は、準備に多大なる労力を要するものであるにも関わらず、すべて単回使用のみで、複数回活用されることはない状態であったが、今回他地域に持ち込むことで有効に再利用することができた。

また3月に、他の小学校との合同での講座「合同ラボ」として天体観測教室を実施した。屋外で夕方から行う講座であり、保護者の付き添いも必要であったが、保護者からも「こういった講座を自分たちの学区でも開催してほしい」との感想を受けた。これらの「出前ラボ」「合同ラボ」は学校側、児童側にも大変好評であり、平成25年度の継続開催を打診されている。

今後の課題

来年度の活動としては、講演会などの導入により講座の質の向上に努める一方で、活動拡大の一環として他地域における類似の活動の立ち上げの支援を目標にしている。

出前ラボは来年度の継続、新規依頼の要望を受けているが、出前ラボには各開催施設との連携に大変な時間と労力を要するため、多くの地域での開催は困難である。一方実験教室の「持ち帰り」を希望し、見学を予定している隣接する市の小学校ボランティアもみられ、多くの地域の子どもたちに本講座のような実験教室のニーズがあることを認識している。平成25年度は、より広範囲の地域への普及を目標に、学区外のボランティアの養成、実験資料の公開を行う予定である。このような活動により、児童の科学への関心の輪を地域に広げ、また、保護者等との接触を通して地域活動の連携に展開が図れるものと期待している。

謝辞

当実験教室が、平成22年度以降大きく発展し、本年度学区外への発信を達成することできたのは貴財団からの助成の賜物であり、この場をお借りして深謝致します。今後も多くの子どもたちに科学への興味、関心を芽生えさせられる場となるよう、微力ながらも尽力していきたいと思います。