二宮金次郎像の再考

代表者:森元辰昭 所在地:岡山市 助成年度:2008年度 文化活動助成

目的

二宮金次郎像は、富山県高岡の鋳物工場や愛知県岡崎の石材業者などが製作した「幼時之像」が全国に普及したと言われているが、岡山県内では備前焼の陶像が製作されて小学校に設置されている。この尊徳翁幼時之像(通称金次郎像)が、何時、如何なる理由で設置されたのか、また、これと1930年以後のいわゆる昭和恐慌期に実施された経済更生計画との関係について調査し、合わせて金次郎像に関する誤解−例えば、文部省が命令して全国の小学校に設置した−がなぜ生じたのかを解明することを目的とする。

経過

まず、現在小学校に何基の金次郎像があるのか、設置理由が判明するか否か、などを知るため、県下小学校421校の校長に対しアンケートを実施した。時間的余裕があると考えた夏期休暇中に郵送し、返送されてきたアンケート用紙を一覧表にまとめた。この結果、307校から回答があり、内174校(56.5%)に金次郎像が現存することが判明した。これには、戦後設置されたものや、倉庫に保管されているものも含まれるが、ともかくこの結果から類推すれば約250基くらいになるのではないかと思う。ちなみに、東京23区940校の現存数は134校で14.25%である。この現存数の違いについても興味深い。

このアンケートには、いわゆる「学校沿革史(誌)」の存在と設置の記事について記載いただいたものもあり、このアンケート結果と、「山陽新報」の設置記事とを突き合わせ、設置に至る歴史的経過の解明を行うこととした。以後、約50回にわたる「岡山県立記録資料館」所蔵の「山陽新報」(昭和11年12月より合同新聞)記事の収集を行った。その結果、最初に「二宮尊徳翁幼時之像」を設置したのは、浅口郡寄島町の寄島東小学校・寄島西小学校で、1929(昭和4)年5月14日に除幕式を行った。高さ3尺3寸の銅像で、制作者は大阪市の慶寺円長であった(彼は、1928年に昭和天皇の「御大典記念」として銅像を製作、現在唯一小田原市の報徳二宮神社に設置・保存されている)。寄贈者の村上常太郎は、神戸の貿易商で寄島町出身であった(『浅口郡現代人物誌』)。寄島町はじめ広く浅口郡・小田郡内では明治20年代以降、日本一の麦稈真田紐の製造地帯であり、これを神戸港からアメリカに輸出していた。その成功者の一人が村上常太郎だった。基礎工事とも2基7000円余と高額であった。「山陽新報」記事によれば、「御大典記念」から設置が始まり、当初は銅像であったが、1933(昭和8)年2月11日に伊部小学校に設置されてからは、備前焼の陶像が岡山県下の小学校に設置されるようになった。また、少数ではあるが石像もある。1937(昭和12)年5月に建立された英田郡福本小学校の「二宮先生之像」は、愛知県岡崎在住の水島伝助が寄贈したものである。岡崎の石工製作の石像は、全国に注文販売されていた。

小学校修身の教科書調査を倉敷市歴史民俗資料館で行った。二宮尊徳の青年期以後の活動は殆ど省略され、彼が行った農村復興事業を知らないままに、「尊徳翁幼時之像」とこの修身教科書によって金次郎像が形成されてきたといえよう。なお、尊徳関係の文献・論文等に関しては、小田原市の報徳博物館学芸員の飯盛富夫氏に、種々ご教示いただいた。

成果

本調査を通じて、現存する金次郎像が174校あり、廃校や未報告の学校などを含めると約250基にのぼると推測される。その殆どは備前焼の陶像であるが、1928(昭和3)年の「御大典」記念の頃は、銅像が寄贈されたが、1933(昭和8)年2月11日に伊部小学校に「木村桃蹊堂」で製作された陶像が設置されて以来、安価な備前焼の陶像が普及した。とりわけ、尊徳没後80周年(昭和10)や生誕150周年(同11年)、皇紀2600年記念(同15年)などが急増の時期で、当初想定していた経済更生運動とは直接関係が薄いことが判明した。

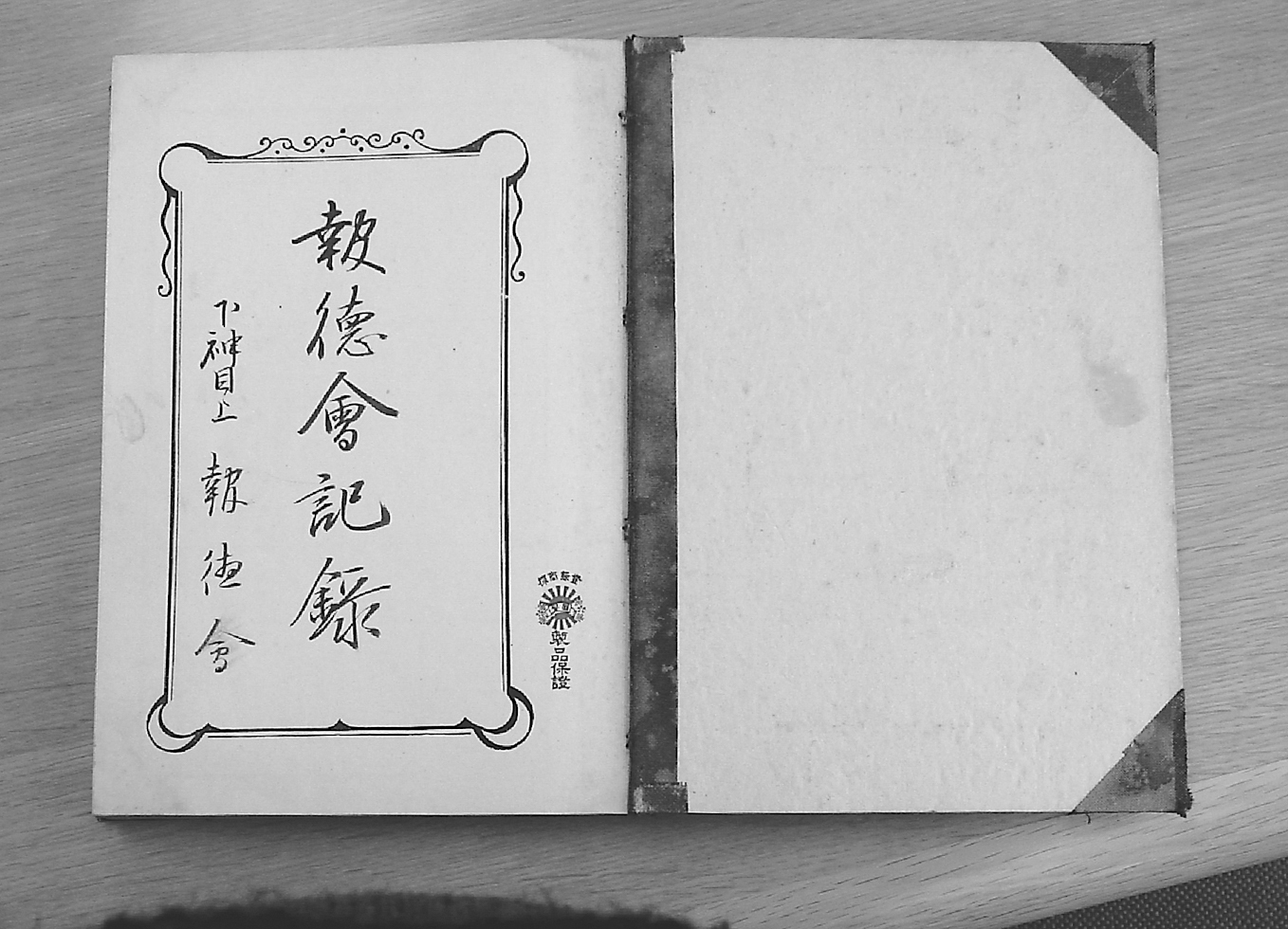

次に、これまで研究されることのなかった「報徳会」に関し、「山陽新報」記事に大正期には多く掲載されており、岡山県内の報徳運動について検討できることがわかった。また、そのなかに、「下神目上報徳会」に関する記事があり、これが岡山県立記録資料館に所蔵されている「菅家文書」の中の「報徳会記録」「諸寄附帳」「金銭出納簿」などによってより具体的な活動実態が把握できることがわかった。尊徳死後の報徳運動は、大きく2つの方向に分かれる。1つは、静岡県などで展開された報徳社運動、2つ目は鹿児島県などで展開された報徳会運動である。岡山は後者の運動であり、鹿児島県出身の陸軍中将花田仲之助の講演を契機に集落単位で報徳会を組織し、次いでその連合体を組織するものであった。岡山県下では、児島郡琴浦町、邑久郡・苫田郡の諸村などが多く登場することが判明した。

今後の課題と問題点

- 現存「金次郎像」の完全リストの作成。

- 岡山県における報徳運動の展開を明らかにすること。日露戦争後の地方改良運動と民力涵養、これとの関係で各地に報徳会が組織されていったが、そこには地域的(郡域)な差異がある。その原因の究明が課題となる。

- 富山県高岡の銅像、愛知県岡崎の石像と並んで岡山県の備前焼が全国的に普及されている可能性がある(山口県のある小学校でも確認)。それぞれの地域・産業との関係解明も課題である。

- 二宮尊徳の農村復興策についての研究。特に、日本農学上の位置について。

- 自治体史での「金次郎像」の取り扱いについての確認。