清水比庵詠全短歌の調査と全短歌集の作成

代表者:藤澤更司 所在地:笠岡市 設立年:1994年 メンバー数:320名 助成年度:2008年度 文化活動助成

目的

笠岡市立竹喬美術館友の会は、これまで白神澹庵など郷土の芸術家の業績をその作品を通して学ぶことに努めてきた。このたびは、高梁市出身の歌人で笠岡とゆかりの深い清水比庵(1883〜1975)の業績を、その書や絵画を通して学ぶこととした。そして、これを行う第一の目標を、比庵自詠の短歌が変体仮名で記された作品を自在に判読し朗詠できる段階に到達することにおいた。さらに、比庵芸術の核心が短歌にあるという認識にたって、比庵自詠のすべての短歌を把握して、その推敲のプロセスを短歌ごとに確認して、その歌意を細やかに味わおうとした。これらの試みを経て、最終的に比庵の全歌集を編集刊行して、これを活用して比庵の短歌をいつでも楽しめる環境をととのえることを目標とした。

経過

今回のプロジェクトは、すでに平成19年度から予備的な学習が展開していた。まず平成19年4月より、友の会会員が20名余り参加して、竹喬美術館が所蔵する比庵作品をテキストとして、比庵自書による比庵短歌を読み下す作業を繰り返し実施した。この作業は、近隣施設が所蔵する比庵作品におよび、平成20年度においても継続された。

これを受けて、平成20年4月より、比庵自詠の短歌作品と公刊された歌集などの文字資料、さらには書簡に記された短歌の資料を幅広く収集して、これの整理を行った。これらの資料に基づいて比庵全歌集の編集を実施しようとしたが、資料の所在が広汎におよび、短期間での整理が困難であることが判明してきた。

6月からは、これまでの成果を活用して意義ある歌集を編集するための現実的な論議が交わされた。そして、この時点で活字化のために整理が終わっていた比庵の代表的な歌集『野水帖』と『比庵晴れ』をプロジェクト参加者全員に配布して、比庵短歌を詳細に詠み直す作業を改めて行ったうえで、編集方針を決定することとした。その結果、比庵の歌集として推敲が尽くされた自選歌集『比庵晴れ』を基本におき、これに収録されていない短歌を生前の歌集『野水帖』と没後に比庵が主宰した歌誌『窓日』幹部によって編まれた歌集『比庵歌抄』と『水清き』から選び出して、代表短歌集として編集することとなった。

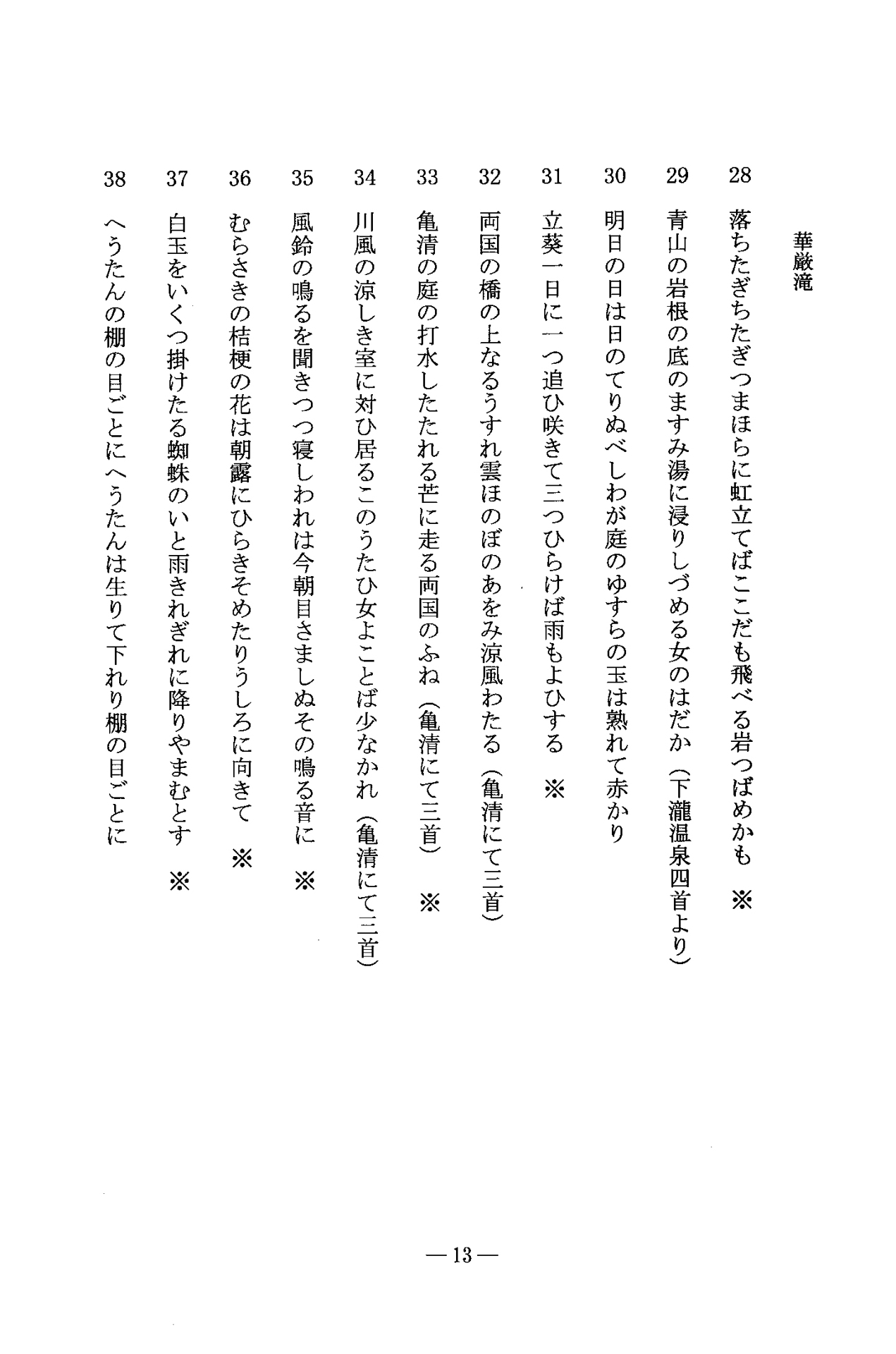

9月より平成21年2月までおよそ2週間ごとに原稿作成の作業部会が実施され、1907首を採録した初句索引付きの歌集原稿が準備され、3月末日にA5版260頁の歌集が完成した。

成果

近在に所在する比庵作品の調査を通して、参加者の多くが、変体仮名で記された短歌を判読して、その歌意を理解できるようになった。そして、数多くの作品をテキストとして読みこなす過程で、比庵短歌が繰り返し推敲されて、同案ながら五句のいずれかに変動があることを確認するに至った。また、次の段階として取り組んだ刊行された比庵歌集のデータ化のなかで、同案の短歌が年次的に推敲された足跡を細かくたどることができた。そして、さまざまな活字資料や書簡資料から比庵自詠歌を収集する作業を進めるなかで、比庵短歌の全容は容易に見極められないことを痛感したが、比庵の歌風が時代ごとにどのように変化していったか、その傾向についてはおおよそ認識できた。さらに、比庵短歌は実際に吟詠することによって、その持ち味が実感できることを経験した。

最終的な目標であった全歌集の刊行には至らなかったが、比庵短歌の精華ともいえる選歌集として『清水比庵短歌集』を刊行することができた。何よりも、短歌集の編集作業のなかで、参加者が比庵短歌をそらんじるほどに親しんだことが、最も大きな成果であった。

今後の課題と問題点

1比庵実作品の短歌との照合

この活動の前半で行った比庵作品の短歌訓読の作業で確認した短歌が、意外にも比庵の自選歌集に採録されていないことが、全歌集の編集過程で徐々に判明してきた。従って、作品によってよく知られた比庵短歌が、短歌界においてはポピュラーではないということが分かり、この溝を今後いかに埋めていくかが課題となった。

2膨大な比庵短歌資料の収集

比庵全短歌集を目指したこのプロジェクトで大きな壁となったのが、比庵自詠の短歌に関する資料が活字資料と自筆資料で膨大な数に及んだことである。特に書簡に記した短歌に関しては、知人ごとに数百首単位で存在しており、容易には全容を見極めがたかった。このことに関しては、まず日本画家川合玉堂との往復書簡などから整理して、未知の短歌を採録していくべきであろう。